令和7年4月(2025年4月)、わが国の排水基準が大きく変わります。これまで使用されてきた「大腸菌群数」の測定が「大腸菌数」に改定され、基準がより明確化されることで、水質管理における精度が向上すると期待されています。この改定は、食品製造業や排水処理を行う事業者にとって重要な変更となるため、本記事で改定の背景や具体的な変更内容について解説します。

なぜ大腸菌群数から大腸菌数へ?

従来の「大腸菌群数」の課題

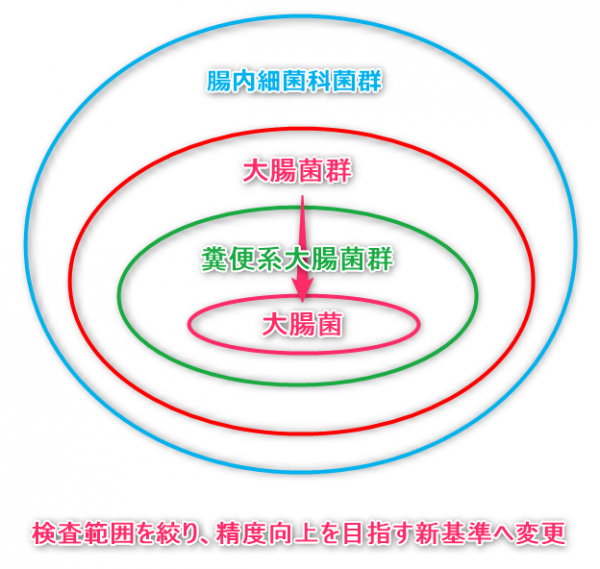

従来の排水基準では「大腸菌群数」を指標として水質を管理していました。しかし、この方法では一部の無害な細菌まで検出してしまう可能性があり、過剰な規制につながることが問題視されていました。

「大腸菌数」への変更で精度向上

新基準となる「大腸菌数」は大腸菌のみを特異的に測定するため、衛生管理の効率化と正確なリスク評価が可能になります。

具体的な変更点と新しい測定方法

具体的な変更点

従来の基準では「大腸菌群数」を指標として検査していましたが、改定後は「大腸菌数」に基づいて評価が行われます。この変更により、より精確な衛生管理が可能となります。

新しい測定方法とは?

大腸菌数の測定は主に培養法で行われます。検水を大腸菌が育ちやすい培地に加え、培養することで大腸菌の有無と菌数を調べます。特定酵素基質寒天培地などでは、大腸菌の酵素によって培地の色が変化するため、容易に確認できます。培養法は比較的簡便で広く用いられています。

新基準で求められる対応とは?

排水基準の改定により、排水を伴う事業者は日常的な水質検査の頻度を増やし、新基準に適応するための排水処理設備の見直しが必要となりそうです。また、排水処理業者は顧客への新基準に基づいた対応を行うことが求められるため、

基準変更に備え適切な管理体制を整えることが必要となることが予想されます。

大気測定

大気測定 悪臭調査

悪臭調査 シックハウス測定

シックハウス測定 作業環境測定

作業環境測定 アスベスト検査

アスベスト検査 騒音・振動測定

騒音・振動測定 簡易水道検査

簡易水道検査 サンプリング

サンプリング 飲料水水質検査

飲料水水質検査 環境水検査

環境水検査 排水・下水等検査

排水・下水等検査 プール水検査

プール水検査 浴槽水検査

浴槽水検査 温泉水成分分析

温泉水成分分析 土壌・廃棄物分析

土壌・廃棄物分析 放射能分析

放射能分析 材料分析

材料分析 食中毒菌検査

食中毒菌検査 ノロウイルス検査

ノロウイルス検査 食品検査

食品検査 異物検査

異物検査 ピロリ菌検査

ピロリ菌検査